El fin de algo

Consideren la génesis de este post dos cosas: mi reciente lectura (processing 35 % de 31 canciones) y un post menos reciente del digamos essssssssselente blog www.popisthenewpunk.blogspot.com. La idea es aglomerar los 31 números –como quien diría: issues- que más me hayan rockeado el mundo este privado y no tanto mío. Que medio era la idea de 31 canciones pero después cambio. No tengo las ideas de Hornby (por otro lado no creo me interese tenerlas y al menos tengo pelo) pero quizás logremos algo coherente. Estáis, comiqueros del mundo, invitados a coparos con mi cruzada. Las reglas: que sean números sueltos o sea más allá de que formen parte de una saga se puede hablar de solo un comic (por ej.-gracias a Dios/Kirby no es mi caso-: Identity Crisis # 7); tratamos sean del mainstream o anexos (igual este ítem responde a mi desconocimiento de casi todo el comic europeo, feel free to break this law) y no mucho más. Acá va la primera entrega:

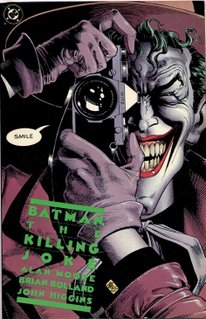

The Killing Joke de Alan Moore y Briand Bolland

Nada. Pero de nada. Absolutamente nada era lo que logre entender cuando termine de leer por primera vez este comic. Estábamos en 1991 y desconocía que las historietas eran producidas por personas. Yo pensaba su génesis era similar a , no se, la del pan o las figuritas o los guardapolvos. Que uno se lo pedía al sujeto de turno en el parque Rivadavia, haciendo uso de Padrescard, y solo ahí iniciaba la vida del tebeo. Junto con la mía. No sabía nada de escritores, de dibujantes, de especiales, de series y decidía no saber nada de la muerte como amenaza concreta , de que uno crecía, de que uno le podía tener miedo a mucha más cosas que la oscuridad . Nada. Y de repente ¡wham, boom! me enamore. O ¡whan, boom! se acabo mi ingenuidad. Ya había sentido una comezón, un tiempito antes con una Batman. Pero La broma asesina era un temblor que dejaba en claro que algo había dejado de sentirse como siempre y que debaja en ruinas al palacio del pequeño Domínguez. Y me encantaba.

No me refiero a darse cuenta de que se desea estudiar computación en lugar de jijutsu sino a un estado de disolución, que solo se puede percibir en el tiempo, a una energía que sentí de forma casi radiactiva similar a cuando uno logra por primera vez escuchar su voz dentro de la cabeza propia. La sensación era de algo que empezaba a propagarse por el cuerpo pero uno no conseguía, ni sabía que se podía, controlar (musicalmente se me ocurre pensar en el Electric Warrior de T-Rex, esas cosas que pasan por nuestros órganos, los que se muestran en los libros de biología y en los que hacen que las cosas se nos traduzcan en pasiones, y no podamos siquiera detectarlos hasta un tiempo después). Con La broma asesina sentí ese algo que se produce en cada uno de nos, simplementes Domínguezs, cuando un objeto pasa a formar parte de nuestra cadena genética. Algo me hablaba y yo no quería dejar de escucharlo, ya que había adquirido a medida que pasaba las páginas de esta historia que recuenta el supuesto origen del Joker (Guasón para los hablahispanos) mi pasión por las viñetas. Y mi incertidumbre para con todo lo otro. No podía comprender el disparo del Joker a Barbara Gordon, ni la ausencia de onomatopeyas en esa secuencia, ni ver al comisionado Gordon (Fierro para los teveguiados) desnudo atado del cuello y arrastrado por tres enanos. Y aún así, con diez años y obnubilado, no podía dejar de leer. Incluso ese verbo, leer, adquirió una nueva dimensión: ahora y siempre, el verbo se dividiría en dos: leer letras, caracteres, y leer dibujos, espacios. No importaba mucho que la prosa de Alan Moore en este comic demuestre su capacidad, generalmente menospreciada, de narrador, de alguien que comprende a rajatabla los tiempos que los espacios proporcionan a la viñeta y que sabe dispensarlos, convertirlos en una metaoperación de relectura –Moore parece nunca poder parar de leer comics incluso cuando los escribe- que jamás se olvida de los personajes. O que el portadista Briand Bolland tardo casi dos años en dar vida al total de La broma asesina. No tenía noción de nada de ello y de todas maneras podía percibir su potencia. De la misma forma que recuerdo el preciso instante en que mis padres me contaron que en algún momento tendría que morir y que un día ya nada de mis todos volvería a despertarse, recuerdo cerrar las hojas de La broma asesina y pensar que, sin saber como formularlo en mi cabeza, esa historieta siempre iba a estar en mi. Siempre que abro un comic, en mi cabeza se vuelve abrir La broma asesina.

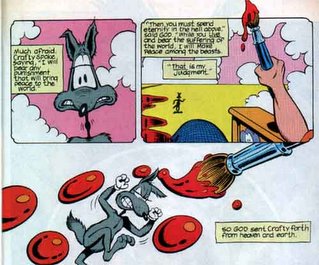

Animal Man #5 de Grant Morrison, Chazz Truog y Doug Hazlewood.

Y en el octavo día Grant Morrison se creo a si mismo. No pienso resumir en esta oración, párrafo o tamaño final que posea este escrito todo lo que significan esas dos palabras: Grant Morrison. Con el número 5 de Animal man, uno de sus primeros trabajos en America después de años de trabajar en el Reino Unido, descubrí su ---------------------------- (aún no se creo una palabra para definir de una sola vez la posibilidades que adquiere una historieta cuando la escribe, jamás dibuja, el gran GM. Su imaginación, y todo lo que la hace mucho más que un gesto en el aire, se asemejan más a una enfermedad que a cualquier otra cosa. A una enfermedad que transforma la sangre en algo que de ninguna manera podría circular por nuestro cuerpo y que, sin embargo, lo hace. Cuadros que devoran París, deidades que se parecen al difunto leading voice de The Beatles, niveles de videogame instalados en la Luna, jóvenes indios con amigos que parecen dibujados por Jack Kirby, robots popstars capaces de domar dinosaurios hippies y la lista sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue.) En el número en cuestión, un extraño animal aparece en nuestro plano de existencia. Es una especie de lobizón, en realidad se ve como una degeneración con la forma de un can mutante que camina sobre dos piernas y resiste cualquier ataque contra su persona. Excepto, claro esta, una bala de plata. Resulta que este animal, casi al fin del número, le entrega a Animal man (cuyo poder radica ser el dueño de cualquier habilidad, mientras logre contactarlo primero, del animal, insecto o pez en cuestión) un nota que desde un comienzo colgaba de su canino cuello. Ahí descubrimos que el salvaje había sido castigado por su buen Dios por haber pedido que cese su mala suerte y como castigo trasladado al mundo de Animal Man.

El lobo atado a la inmortalidad, a una existencia monótona de la cual tenía conciencia, no era ningún otro que el famoso Coyote. Sip, ese que Chuck Jones hizo una moral del perdedor en los dibujos animados, Grant Morrison lo convierte en la moral de la tristeza en el papel. Animal Man no puede leer lo que esta escrito en el papel que cuenta la historia del coyote pero nosotros si. Grant Morrison con este número me dio, al menos considerando mi método científico, una prueba irrefutable de que los comics existen; es decir que pueden ser lugares, mundos, no solo situaciones, donde sus personajes viven en líneas que se extienden mucho más allá de las viñetas, donde tienen cosas como melancolía, como dolor, como miedo, como incertidumbre, como tristeza. Esa fue la grandeza de ese comic, de mostrarme que el protagonista podía desconocer lo que sucedía, de su vulnerabilidad como sujeto, de su bidimensional humanidad. En ese Coyote y ojos llorosos al darse cuenta que ya le toco la China, vi el mismo terror que hoy me inunda cuando pienso en que mis monotonias me devoraran o en que algún día dejare de existir o que una mano, como esa que termina de pintar la sangre del Coyote cadáver, algún dará vuelta la página y no seré nada más que un recuerdo, una idea o un concepto en la viñeta final de un lugar donde nunca supe que estaba. O peor, donde nadie aprendio a leerme.

<< Home